2022年,常州这座位于江苏省的现代化工业城市,经历了一场突如其来的新冠疫情考验,从年初的零星散发到后续的局部聚集,常州疫情在2022年呈现出多轮波动的特点,成为全国抗疫大局中的一个缩影,这场疫情不仅是对公共卫生体系的严峻挑战,更是一次对城市治理能力、社会凝聚力和科技创新的全面检阅,回顾2022年常州疫情,我们可以从关键事件、应对措施、社会影响和深层启示中,提取出那些值得铭记的重要部分。

疫情爆发与关键时间节点

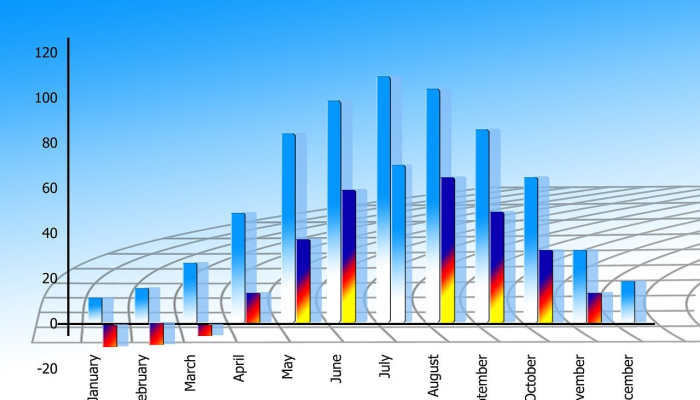

2022年常州疫情的起点可追溯至年初,但随着3月至4月的奥密克戎变异株传播,疫情进入高发期,3月中旬,常州报告了首例本土确诊病例,随后病例数迅速上升,涉及多个区和乡镇,4月初,疫情达到峰值,单日新增病例超过百例,主要集中在天宁区、钟楼区等人口密集区域,政府迅速启动应急响应,将部分区域划定为中高风险区,实施封控管理,到了5月,通过强力干预,疫情得到初步控制,但6月至7月间,由于外部输入和局部反弹,小规模疫情再次出现,全年疫情呈现“波浪式”特征,与全国多地同步,反映了病毒变异和防控难度的复杂性。

关键数据方面,2022年常州累计报告确诊病例数百例,无症状感染者占比较高,凸显了奥密克戎的强传染性和隐匿性,疫情主要集中在春季和夏季,秋冬季相对平稳,这与疫苗接种和季节性因素有关,值得注意的是,常州没有出现大规模医疗资源挤兑,这得益于早期的预案和资源调配。

应对措施:快速、精准与科技赋能

常州在2022年疫情中的应对,体现了“动态清零”政策下的高效执行力,快速流调与溯源成为核心手段,疾控部门组建了专业流调队伍,利用大数据和人工智能技术,在24小时内完成病例轨迹追踪和密接者排查,在一次聚集性疫情中,通过手机信令和支付记录,迅速锁定传播链,避免了更大范围扩散。

核酸检测全覆盖是另一大亮点,常州在高峰期实施了多轮全员核酸检测,设立数百个采样点,单日检测能力提升至百万人次以上,采用“网格化+信息化”模式,社区工作人员和志愿者协同作战,确保检测高效有序,值得一提的是,常州还引入了移动检测车和无人机配送样本,缩短了检测时间,提升了响应速度。

封控管理方面,常州注重精准施策,高风险区实行“足不出户”,中风险区限制人员流动,但保障基本生活物资供应,政府与电商平台合作,推出“无接触配送”,并设立应急热线,解决居民就医、购药等需求,常州利用“健康码”和“行程码”系统,强化公共场所管控,减少了社会面传播风险。

科技赋能是常州抗疫的突出特点,城市数字平台整合了疫情数据、资源调度和公众服务,实现了实时监控和智能决策,通过云计算分析疫情趋势,提前部署防控资源;利用5G网络支持远程医疗和在线教育,缓解了疫情对日常生活的冲击,这些措施不仅控制了疫情,也为后续智慧城市建设积累了经验。

社会影响:经济韧性、民生保障与人文关怀

2022年常州疫情对社会经济产生了双重影响,短期内,部分行业如旅游、餐饮和制造业受到冲击,尤其是中小微企业面临经营压力,常州作为工业强市,通过政策扶持和产业链协同,展现了较强韧性,政府推出减税降费、金融支持等措施,帮助企业复工复产;线上经济和智能制造逆势增长,如电商平台和医疗设备出口增加,缓冲了疫情损失。

民生保障是疫情中的温情篇章,常州建立了“保供专班”,确保粮油、蔬菜等生活必需品供应稳定,社区志愿者和社工团队活跃在一线,为老年人和弱势群体提供上门服务,教育领域,学校迅速转向线上教学,利用本地教育平台保障“停课不停学”,心理健康也不容忽视,常州开设了心理援助热线,组织在线讲座,缓解公众焦虑情绪。

更深远的是,疫情强化了社会凝聚力,市民自觉配合防控措施,涌现出许多感人故事:医护人员日夜奋战、志愿者无私付出、普通市民捐赠物资,这种“常州精神”体现了城市的人文底蕴,也让疫情成为一堂生动的公共课,提升了全民卫生意识和社会责任感。

启示与展望:从疫情中汲取智慧

2022年常州疫情的应对,为未来公共卫生事件提供了宝贵启示,它凸显了常态化防控的重要性——疫情不会一蹴而就,需要长期准备和灵活调整,科技与治理的融合是关键,大数据、AI等工具能提升防控效率,但需平衡隐私与安全,基层社区的作用不可替代,加强社区网格化建设,能增强应急响应能力。

从长远看,常州疫情推动了公共卫生体系的升级,政府计划加大医疗基础设施投入,如扩建传染病医院和储备应急物资;促进疫苗研发和接种普及,构建免疫屏障,经济方面,疫情加速了数字化转型,常州正聚焦新能源、生物医药等产业,以创新驱动复苏。

2022年常州疫情是一场考验,更是一次成长,它以960余字的纪实,告诉我们:在危机中,城市的韧性源于科学决策、社会协同和人性关怀,常州的经验不仅为本地未来奠基,也为其他城市提供了借鉴——疫情终将过去,但留下的智慧与温情,将长久照亮前行之路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏